VR大空間有機會走電影院線的商業邏輯嗎?

或者換個角度來說,VR大空間,將來有機會走成電影那樣的長青產業嗎?

文 | 小怡然

(VRPinea2024年12月20日訊)2024年,空間定位技術的突破正在為"行進式VR"帶來革命性進步,VR和MR技術與人工智能生成內容 (AIGC)的結合,推動著全感觀交互式數字內容在文旅、文博等領域的突破性應用。

這不,在近半年的時間內,有將近40多部(不完全統計)VR大空間沉浸式項目落地,大部分集中在北京和上海。而在7、8月的暑期,VR大空間更是迎來“井噴式”的增長

《探秘山海經》

《一夢入大唐》

《秦朝覺醒》

像“探秘山海經”、“一夢入大唐”、“秦朝覺醒”這些項目內容多圍繞歷史古跡、傳統文化展開。

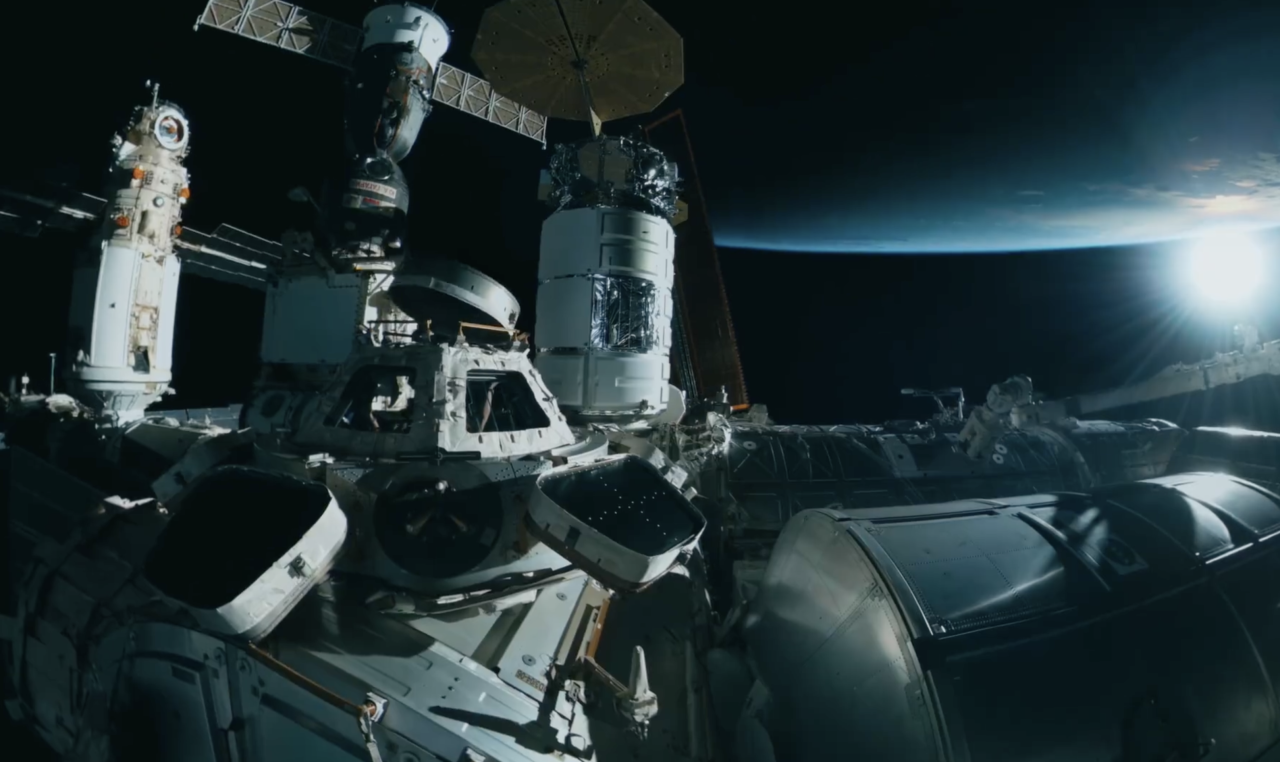

而“生命的紀元”、“無限The Infinite”等這類項目更多的是關注科學探索。

《無限 The Infinite》

現在無論是出門旅游,還是周末休閑,除了去看電影、逛街、吃飯,一家人或小情侶去體驗一個沉浸式VR大空間作品似乎也是一種不錯的娛樂消遣。

300+的家庭套票,比看電影貴點,但比看戲劇演出便宜多了,并且在內容的門檻上,更低。

那么,VR大空間作品,真的有機會比肩傳統電影嗎?它是曇花一現,還是會像電影產業那樣松柏常青?小P今天就來跟大家討論討論。

什么是VR大空間體驗?

要弄清楚這個問題,首先要對VR大空間的概念有一個清晰的認知。

VR大空間(Large-scale VR)是一種前沿的虛擬現實體驗模式,它利用VR技術結合寬敞的實體空間和多傳感器系統,讓用戶體驗者能在虛擬世界中自由移動和交互。

簡單點說就是大空間體驗者佩戴著VR頭顯,配合定位追蹤設備,在一個設計好的物理空間內行走和探索,身臨其境的感受頭顯中的娛樂內容。

那么這個所謂的“娛樂內容”它算是一種電影嗎?在不久的將來能夠比肩傳統電影嗎?

答案:“當然不是” “當然也不能”

VR大空間內容和傳統電影的區別

從敘事邏輯上來說,傳統電影的基本思維方式是蒙太奇。是光影結構的拍攝,和鏡頭的分切和組接技巧。它給予了電影導演極大的空間去創造獨特的影視時間和空間。

所以無論是倒敘還是插敘,傳統影視中,觀眾是跟著導演的敘事邏輯,把一整個完整的故事看完的,時長可達到2-3小時。

但是VR大空間中娛樂內容往往是片段式的體驗,它既不能算是劇情片,也不完全是紀錄片。其中的內容可能是對某一歷史遺跡的還原再現,或是對某一種神話傳說、傳統文化更為數字藝術化的表達。

在VR大空間內容體驗中,體驗者不用盯著眼前的屏幕,而是可以自主的轉動腦袋,或是移動身體,來捕捉任何吸引自己的畫面。

所以從底層的制作邏輯和觀影層面上來說,VR大空間作品和傳統電影還是有較大差別的。

再拿《消失的法老》舉個例子吧!

如果《消失的法老》拍成電影,會是什么樣的情況呢?

如果是劇情片,可能得是一個完整的盜墓電影,博物館出土一個法老的文物,被偷了,身為男主的小帥和女主的小美,一路追尋偷盜文物的喪彪,不斷歷險,最終取回文物,逃出升天。在埃及金字塔旁的落日余暉中,深情擁吻。

如果是紀錄片,那就得拍個十多集,采訪各種考古專家,古埃及專家才能把法老的事兒說清楚。

如果是藝術電影,則可能還要呈現各種古埃及時期的風俗。

所以僅能支撐30-40分鐘左右(暈動癥:長時間佩戴頭顯,會暈眩想吐)的VR大空間內容,其中的信息密度還遠不及傳統電影和紀錄片。

再者,目前來看,VR大空間同類型的內容太多,神話故事、古跡及一些大IP的延伸,會導致大家爭奪的線下消費人群的市場,進入一個零和博弈的狀態。今天去了這個VR大空間,近期就不會再去另一個了。

“井噴式”的增長的VR大空間項目

如此,大量同類型的產品出現,就會引發低價競爭,甚至是項目開始向四五線城市發展。到那時候,VR大空間,也就成為了一個平常的娛樂項目,或者,銷聲匿跡。

結語

電影,作為一門結合了視覺和聽覺的現代藝術,距今已經有了近150年的歷史。從最初的無聲、黑白,到如今的有聲、彩色,電影已經成為一門融合了多種藝術形式和現代科技的綜合體。

而現階段的VR大空間,最多算是一種新形式的演出,或者說是新奇體驗。以目前VR大空間的能力積累,還不足以比肩傳統電影。

喜歡和關注這些前沿技術和內容的小伙伴們不妨去關注一下VR電影《如何定義VR電影》,現在各大電影節獎項都開設了VR競賽單元。在剛剛過去的第81屆威尼斯電影節沉浸式單元中,《Ito Meikyū》獲得了沉浸式單元大獎,《OTO'S PLANET》獲得了評審團特別獎。

《Ito Meikyū》

《OTO'S PLANET》

VR電影或許才是更有機會去觸及傳統電影門檻的。

而現階段的VR大空間,以目前的能力積累,能否長久的生存下去并形成一套成熟的商業邏輯,還未可知,更別提比肩傳統電影啦。

本文屬VRPinea原創稿件,轉載請洽:brand@vrpinea.com